【本社快评】鸡排哥:小人物的大格局

中国摄影新闻通讯社记者 容晨芮 郭玉龙

江西景德镇,一口铁锅、一辆三轮车,每天六点到二十二点,16个小时,一份6元的鸡排,成为今年国庆中秋“超级黄金周”最意外的顶流。

网友叫他“鸡排哥”,央视叫他“李俊永”,而他自称“鸡排主理人”。

短短两周,抖音涨粉十万、线上赞数破百万,线下百米长队日日不断,美国彭博社也把他写进报道,说这是“中国假日经济的独特景观”。

鸡排哥的走红,看似偶然,却在舆论场里掀起一场关于“小人物大格局”的公共讨论:当预制菜、加盟连锁、资本叙事占据餐桌时,一个小摊贩如何用“真诚”与“情绪价值”完成对传统商业模式的“降维打击”?

一、把“小生意”做成“大舞台”

“你可以拒绝我,但请你不要拒绝美味”“如果不及时吃导致鸡排不脆,我将停止对你的售卖”——这些出圈语录,被网民称为“鸡排课堂笔记”。

它们没有宏大叙事,却句句踩在当代消费者的情绪点上:对食品安全的不安、对千篇一律服务的倦怠、对“被尊重”的渴望。鸡排哥用6元价格、现炸现卖、学生优先、限量销售等“土办法”,把一份小吃升级为一场“沉浸式体验”。

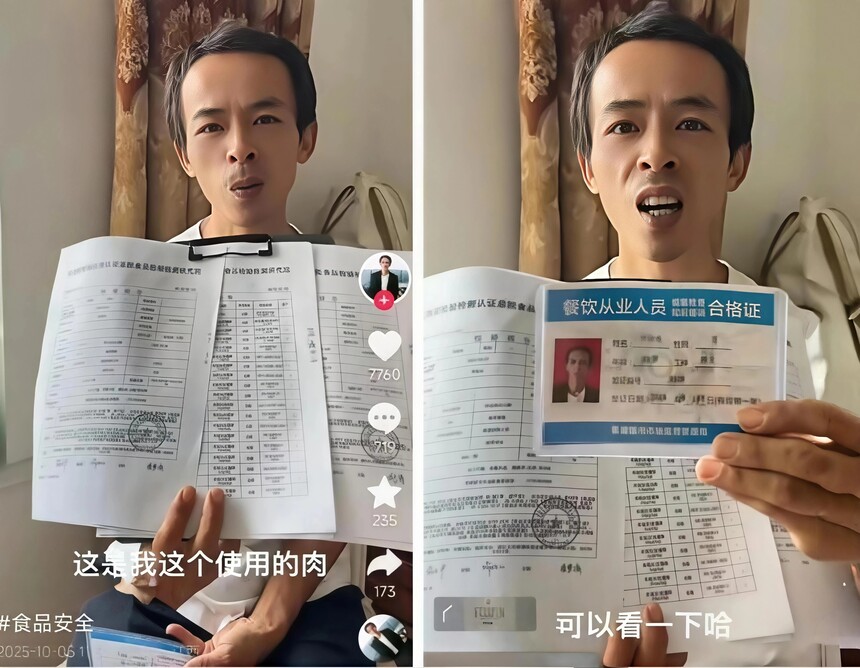

更难能可贵的是,他把“真诚”做成可感、可见、可验证的标准:食材每日新鲜采购,腌制过程全程公开,拒绝“科技与狠活”;面对爆火,他拒绝直播带货、拒绝连锁加盟,坚持“价格不变、品质不变、初心不变”。

在“套路”盛行的流量时代,这种“反套路”的透明与克制,反而成为最稀缺的品牌资产。

二、小人物的大格局:把“顾客”当“邻居”

鸡排哥的高光,不仅在于金句和销量,更在于他打破了“小摊贩只能赚辛苦钱”的刻板印象,重新定义了“主理人”三个字。

他没有高大上的门店,却用“学生便宜1元”“四点后学生优先”等细节,建立起一套“社区侠义”规则;

他用“鸡排免费,塑料袋6块”的自黑式幽默,消解了买卖双方的对立,重建了“熟人社会”的信任。

正如《经济观察报》所言,鸡排哥的胜利,是一场“去权威化”的实践:不教育消费者、不贩卖焦虑,而是把顾客当邻居、当朋友、当合伙人,让交易回归“人情味”。

这种“小人物的大格局”,让人们在快节奏、原子化的都市里,重新感受到“被看见、被在意”的温度。

三、流量之后,留下什么?

面对央视镜头,鸡排哥没有豪言壮语,只说“这是大家十年如一日把小摊捧起来的结果”。

这份清醒,正是小人物与大时代对话的最好姿态:流量可以是东风,但根基永远是品质;热度可以是意外,但常态永远是坚守。

当地城管为他成立工作专班,文旅局请他做推广大使,景德镇因他多了一张“会讲故事”的新名片,

但鸡排哥依然每天清晨六点推锅出摊,晚上十点收摊回家,16小时不变。

他说:“爆红是偶然,坚守才是常态。”

四、致敬每一个认真生活的“鸡排哥”

鸡排哥的走红,或许无法复制,但他给出的启示值得被记住:商业的本质不是“割韭菜”,而是“结人缘”;不是“卖产品”,而是“递价值”。

在预制菜泛滥、营销内卷、信任稀缺的年代,一个三轮车上的小摊贩,用最原始的方式告诉我们——

“把顾客当邻居,把小事当大事,把日子过成诗,就能在烟火气里开出最长久的花。”

推薦

-

-

QQ空間

-

新浪微博

-

人人網

-

豆瓣