|

跨越海峡的叩问 —— 50余名港澳台同胞及海外侨胞访庐山寻抗战记忆時間:2025-08-07 中国摄影新闻通讯社记者 肖晓予 “爷爷当年把药品缝进棉袄,从香港运到九江,再从庐山脚下转运皖南。今天,我替他把最后一针‘盘尼西林’送回出发的地方。”8月6 日上午,香港青年张怀玉把一支 1:1 复制的战时药瓶轻轻放进江西庐山市抗战博物馆展柜,玻璃上映出他泛红的眼眶。

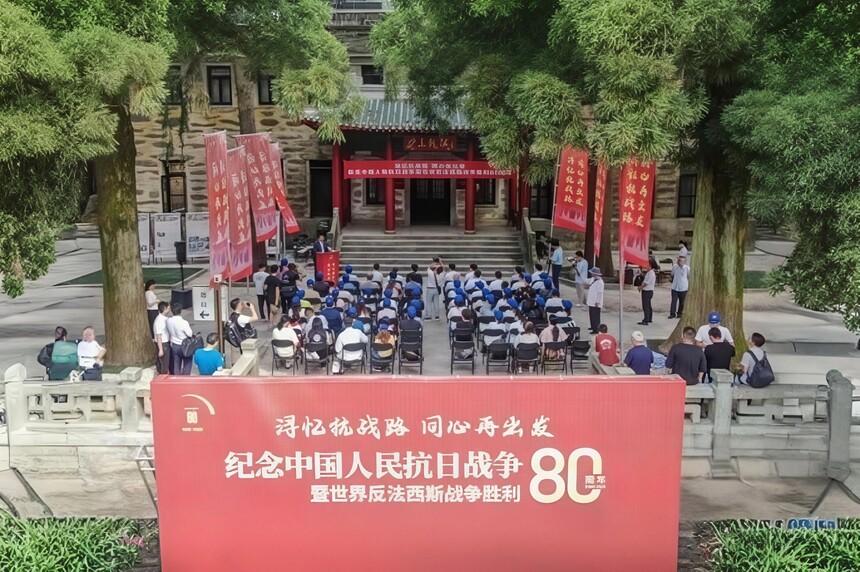

同一时刻,来自港澳台及 9 个国家的 50 余名同胞和侨胞,在“浔忆抗战路·同心再出发”纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年主题活动中,完成了一场跨越山海的“接力”—— 把分散在世界各地的家族记忆,拼成一幅更完整的全民抗战图。 一次“迟到”的合影

在博物馆门口,台湾黄埔军校同学后代联谊会会长丘智贤举起一张 1938 年的老照片:将军岭上,一群穿草鞋的江西少年与戴钢盔的台湾义勇队并肩而立,照片背面写着“同守庐山”。丘智贤说:“今天我们补拍一张‘迟到’的合影,让先辈的笑容不再残缺。”快门声落下,镜头里既有白发苍苍的侨领,也有第一次踏上庐山的 00 后澳门大学生。

一封 87 年前的电报

“限即刻到,敌机三架掠过牯岭,急需奎宁。”这封 1938 年 7 月 16 日发出的电报原件,在缅甸侨领王锦彪的行李箱里沉睡近一个世纪。他把电报捐赠给庐山抗战博物馆,“让它回家,比留在我家更有意义。”馆长谢业华透露,电报将在新一轮展陈中与公众见面,旁边配上王锦彪父亲当年在仰光组织“一碗饭运动”的照片,“让华侨的海外募捐与庐山的前线硝烟在同一束灯光下重逢”。

一场“无声”的讲解

博物馆新增的手语讲解机,专为听障人士设计,出自澳门科技大学团队之手。“抗战是全民族的,记忆也应该是无障碍的。”项目负责人、澳门青年李祉澄说。当天,他用手语“讲”完庐山谈话会的始末,三位香港聋人学校的师生同步在手机屏幕上看到实时字幕,眼眶瞬间湿润。

一棵“记忆”的槠树

离开展厅前,所有人把写有家史的卡片埋进庐山植物园的一棵小槠树下——那是 1937 年庐山谈话会旧址旁的母树后代。庐山市长熊杜明把掺有庐山土、台湾阿里山土、香港狮子山土和澳门黑沙土的营养钵递给每位嘉宾,“让它带着四地泥土的味道长大,也提醒我们根脉相连。”

把历史讲给下一站

“我们不会把故事留在山里。”美国波特兰侨胞林蔚然把直播镜头对准博物馆出口——那里新设“抗战故事邮寄站”,观众可以寄出一张印有庐山云海的明信片,背面可扫码听到 30 位港澳台及侨胞的家族抗战录音。第一批 500 张明信片,两小时内被访客寄往 12 个国家。

青山作证,浩气长存。庐山,这座曾因“抗战宣言”震动世界的名山,今天再次用记忆把海峡与侨乡连成一条看不见的烽火长城——它不再硝烟弥漫,却把“地无分南北,人无分老幼”的呐喊,传得更远、更久。 |